来源:于艳平

20-02-24 16:29

来源:于艳平

20-02-24 16:29

在上周五的文章里我给大家详细的梳理了MLCC这个领域的操作逻辑,今天市场给出了不错的证明反馈,截至收盘MLCC板块涨幅高达6%,其中上周文章中提示关注的风华高科涨停,三环集团大涨7%,宏源电子以及火炬电子大涨6%,可谓相当强势。我们今天要给大家挖掘的是另一个优质赛道---机器人行业。

为什么说机器人行业的机会是越来越明显的?

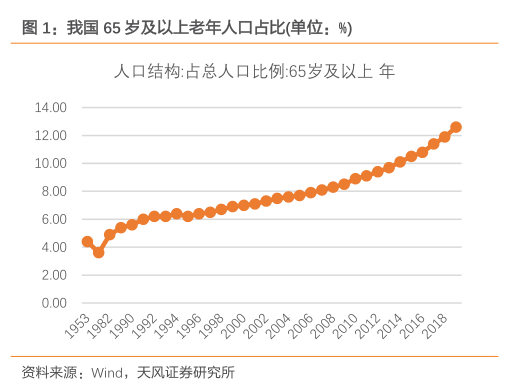

原因1:机器人行业 本质上是以机器替代人工,符合社会进化方向,在我国老龄化问题加剧、劳动力红利逐步消失的现实环境下,产业趋势 合乎逻辑 。据我国国家统计局数据,我国 65 岁及以上老年人口占比今年来加速攀升,到 2019 年达到了 12.6%。三次产业格局变化之下,制造业人口逐步流失,以汽车制造业为例,尽管我国汽车行业产值是提升的,但汽车从业人员数量在 2017H1 就达到了历史顶部。机器换人的迫切性日益体现。

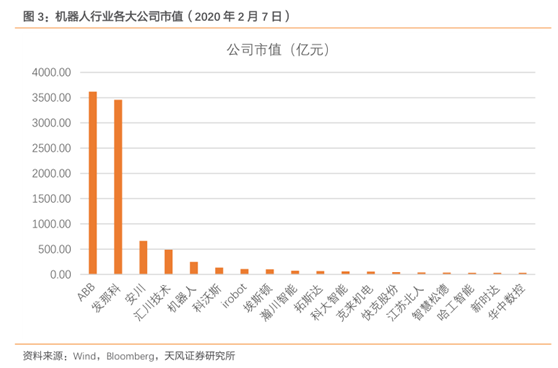

原因2:由于人口红利拐点相对于发达国家而言出现较迟,我国的机器人行业发展也较为落后 ,国际化的巨头企业数量有限。以 ABB、发那科、安川、库卡为代表的四大家族机器人企业,市值体量都远远高于我国机器人代表性企业,三者最新的市值分别为 3620、3459、664 亿人民币,而国内最大的泛自动化公司汇川技术市值仅为 489 亿元、新松机器人仅为 250 亿元。海外不乏市值千亿的机器人公司,而国内尚未涌现国际龙头,机会犹在。

机器人的分类也是比较复杂的,按照功能的不同,可以分为工业机器人、娱乐机器人、家用作业机器人、 教育机器人、医疗机器人、国防安全机器人等等,每个大类之下又可以分为多个小类。在机器人纷繁复杂的行业分类下,我认为工业机器人以及家用机器人这2个子行业的操作机会是更加突出的。

工业机器人 :以退为进,国产化孕育 巨大机遇

工业机器人行业在 2018 、2019 年经历下滑 ,两年增速分别为-1.37% 、-6.10% 。这主要是由于行业在 2017 年新增量巨大,增速高达 79%,当年一定程度上透支了后续两年的行业需求,因而导致了这两年行业在高基数之下有所下滑。

行业在过去两年的下滑,一定程度上给与本土企业以缓冲。因为在行业高歌猛进时,大量厂商涌入,主要采取价格竞争及拉长账期等手段,行业参与者难以聚焦持续的研发投入及提升产品品质及口碑。高速增长的行业的阶段性放缓,更利于行业出清,并给予技术型的公司更多的发展时间。

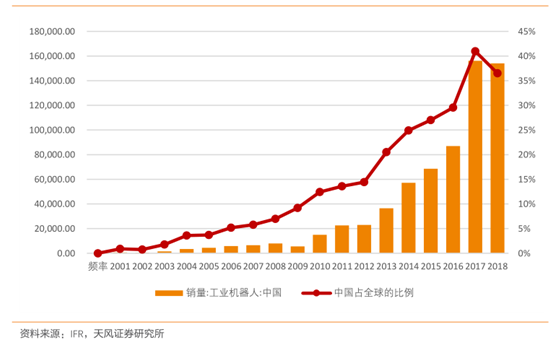

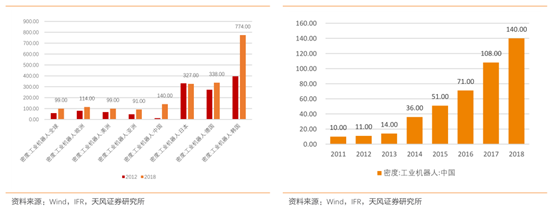

工业机器人行业本身,仍具备一定 投资价值。第一,行业体量大,根据 IFR 统计,工业机器人 2018 年在中国销量为 15.4 万台,市场体量达到了 62.3 亿美元,折合人民币约为 430 亿元,销量占到了全球市场的 37%。第二,尽管 2018-2019 年出现下滑,行业中长期仍存在成长基础。

行业的成长性来自于我国机器人的低密度。根据 IFR 的统计,2018 年我国工业机器人密度为百万人 140 台,超过了全球平均水平(99 台/百万人),但相较于日本、德国及韩国三大制造业强国仍存在较大差距,仅为日本、德国机器人密度的 40%左右,仅为韩国机器人密度的 18%左右。对比我国与日本的制造业工人占整体人口比例这一指标,我们认为我国机器人密度仍具备很大的上升空间。2015 年,我国制造业人数占到了 7.13%,而日本占到了7.11%,也就是说两国的制造业存在的人力可替代空间较为类似。此外,2018 年我国制造业产值为日本的 3.5 倍,但是制造业从业人员数量为日本的 8.7 倍,说明我国制造业自动化升级空间更大。

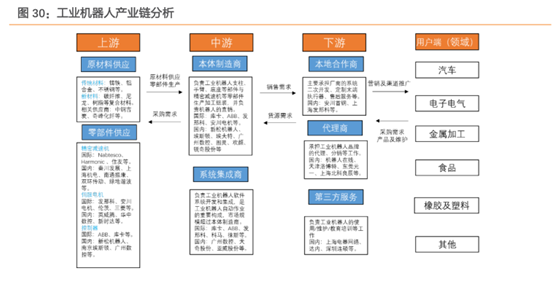

工业机器人产业链较长,涉及企业众多。整体上行业可以分为上游、中游、下游及终端(即为各大应用领域),上游主要包括原材料及零部件供应,其中零部件又可以细分为减速机、伺服电机以及控制器等;中游包括本体制造商及系统集成制造商,前者包括 4 大机器人、新松机器人、埃斯顿、拓斯达、埃夫特、哈工智能等,又包括图灵、欢颜、伯朗特这样的新秀,系统集成商则将机器人本体与具体使用场景相结合,提供配套的软件开发、工作站等;下游包括代理商、第三方服务商(维护及培训等)。我认为在这条产业链中,真正能够帮助本土工业机器人实现根本突破的是上游的减速机、伺服电机的进步,以及本体制造+针对高新技术行业(汽车、电子、新能源、光伏等)的集成能力的提升。

家庭作业机器 人 : 市场需求具备较大挖掘空间,激光雷达为创新亮点

家 用扫地机器人作为消费品,其成长驱动因素不仅取决于需求端,也受供给端的创新所影响。因而,我们分析了需求和供给两方面的因素。

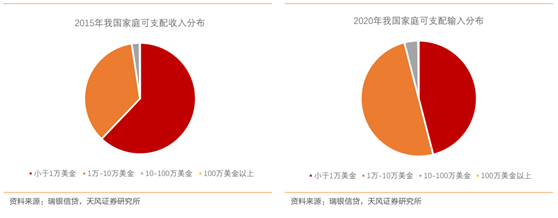

需求端 : 家用扫地机器人 的普及主要系民众收入水平提高、对于生活品质的要求也相应提升 ,本质是消费升级的典型产物之一。根据瑞士信贷银行的数据,2015 年我国家庭中,1万美金以下的年度可支配收入为主流,比例高达 62.10%,而到 2020 年,1-10 万美金的年度可支配收入家庭将有望成为主流,比例有望从 2015 年的 35.50%提升到 50%。在这一过程中,消费升级驱动的新兴需求仍将不断涌现出来。

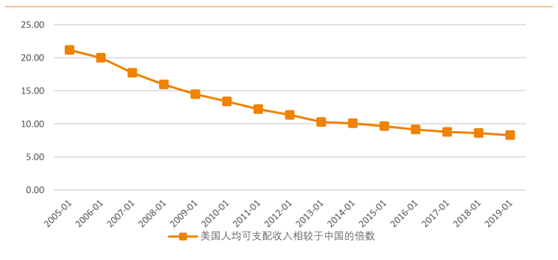

我们是否可以以美国市场的渗透度作为 中远期 参考呢?我们认为一定程度是可以的。我们对比了两个指标,第一是美国人和中国人的人均可支配收入,2018 年美国人均可支配收入折算成人民币约为 35 万元,而我国城镇人口人均可支配收入约为 4.2 万元,美国是中国的8.27 倍;第二是家用机器人均价,我们测算得到 irobot 家用机器人均价可能在 7000 元以上,而中国家用机器人均价仅为 1400 元左右,由于 irobot 在美国的市占率高达 88%,我们认为它一定程度上代表了美国家用机器人产品的均价,则美国家用机器人均价是我国的5 倍。展望未来五年,由于我国人均可支配收入仍有望维持快速增长,与美国的差距持续缩小,且家用机器人目前最低价已经为 1000 元左右,我们认为美国市场的渗透度有一定参考性。

基于上述分析,我们对于家用机器人未来五年的需求作出预测。我们测算得到 2020 年扫地机器人的渗透度预计约为 5.23%,对 2025 年进行三种情景预测:1)悲观,即行业渗透度的提升基本上是匀速的,2025 年达到美国目前左右的渗透度(10.50%);2)中性,行业渗透度的提升是加速的,到 20205 年达到 12%;3)乐观,行业继续高速增长,到 2025 年渗透度达到了 15%。三种情况下,我们计算得到年化需求分别为 492、632、912 万台,相对于 2019 年均有一定成长性。

供给端: 扫地机器人仍具备较大的技术空间,具备 AI 、激光导航等新亮点的智能化产品将不断推出。根据石头科技招股书披露,核心技术主要包括 SLAM 算法、路径规划算法、运动控制算法等技术。

我们从技术专利申请的数量角度,挖掘出各细分行业的一些较为优秀的公司:

以上个股仅作为案例参考不作为个股推荐。

扫一扫 下载APP

扫一扫 下载APP